(□記者 李耀華 通訊員 金萬寬)蝸居一隅,尋夢(mèng)丹青水墨,任歲月流淌,宛如弦歌一曲。

他是一介“小人物”,曾是老國有企業(yè)員工,也曾在城市最底層打拼。但不管境遇有多么窘迫,他始終謹(jǐn)記恩師的教誨,緊握手中的畫筆。即使低到塵埃里,也要開出花來。

他又堪稱“大人物”,其三幅作品被江蘇省國畫院收藏,畫作曾先后在中國美術(shù)館和上海世博會(huì)展出。他叫黃祖明,年屆古稀,是當(dāng)代中國畫大師董欣賓的弟子。1987年,董欣賓在批改黃祖明作品時(shí),為他取號(hào)為“云臺(tái)自在天主人”“淡墨閑者”。

隨意點(diǎn)染即神來之筆

黃祖明,1955年出生于海州區(qū)西鹽河邊,自幼喜愛繪畫,1985年考入江蘇省國畫院研修班。在職時(shí)兼為單位小畫廊添彩,退休后則在畫室默默耕耘。至今沒辦過一次個(gè)展,未出版一本畫冊(cè)。

春日午后,東鹽河畔,陽光正好。

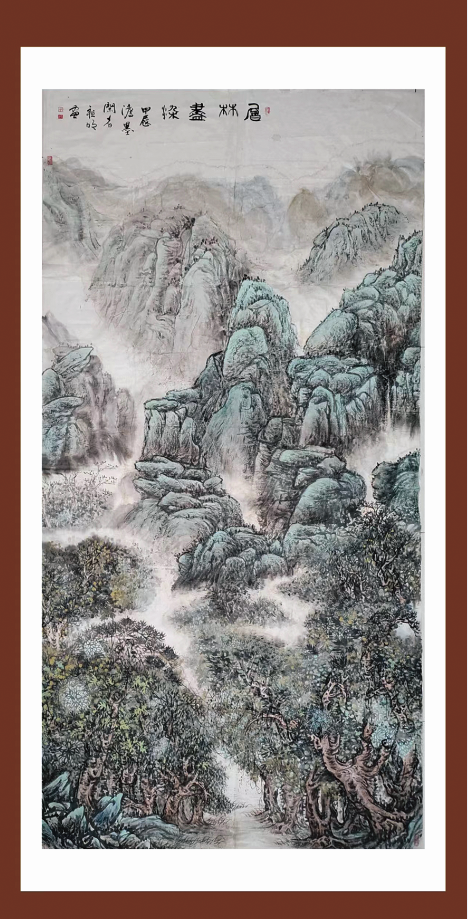

小客廳兼畫室略顯幽暗,一位老者佝僂著腰專心作畫。畫中山體勾皴有致、山道蜿蜒,古松遒勁、青綠點(diǎn)點(diǎn)。又有亭翼然,游人怡然自得,拾級(jí)而上,豁然開朗。畫卷尺寸有限,卻寫盡萬千氣象。“春山多勝事,賞玩夜忘歸”的意境躍然紙上。

客廳西墻掛滿畫作,仔細(xì)賞玩,可見一幅山水畫作右下角用墨略有不同,畫中“董欣賓”字樣的落款引人注目。“1985年,我在江蘇省國畫院學(xué)習(xí),這是董老師給我批改作品中的一幅。”停下畫筆,黃祖明陷入回憶,“你看這里,我當(dāng)時(shí)的線條勾勒和調(diào)色近乎隨意,卻被老師贊為‘神來之筆’。意外的靈感,源自一次寫生歷險(xiǎn)。”

那年秋天,黃祖明隨董欣賓前往雁蕩山寫生,步入大美景區(qū),但見形態(tài)各異的青松和怪石奇峰撲面而來,雁蕩秋色攝人心魄。他一時(shí)忘情山水,在怪石區(qū)險(xiǎn)些踩空,幸被董老師一把拉住才免于摔倒,右腳踝卻劃出了一道血口子。就在那短短一瞬間,雁蕩秋韻深深地印在了黃祖明的心房。

“山石成形以后,你用細(xì)筆勾出了懸崖青松,山頂又敷以赭石、朱紅等暖色,深秋的氛圍一下子就渲染出來了。”對(duì)著那幅習(xí)作,董欣賓對(duì)愛徒大為贊賞,“藝術(shù)來源于生活又高于生活。祖明,咱們那趟雁蕩之行沒白跑,腳上彩也沒白掛啊!呵呵。”

時(shí)隔多年,黃祖明依然忘不了老師那一臉藏不住的驚喜。這已是他第二次在老師臉上讀到驚喜。

轉(zhuǎn)身離座,黃祖明從畫夾中取出一幅泛黃的山水畫,這是他的處子之作。1980年春末夏初,在南京藝術(shù)學(xué)院讀研究生的董欣賓由寧返連,見此畫喜不自禁,欣然為畫作題長款。師生二人由這幅畫結(jié)緣,自那時(shí)起黃祖明就堅(jiān)定了他的繪畫苦旅。

窮且益堅(jiān)不墜青云之志

董欣賓(1939.11~2002.10),無錫人,中國畫學(xué)科奠基人。他繼傅抱石之后開創(chuàng)江蘇畫派新面貌,是具有流派開創(chuàng)性的一代大家。1975年起,董欣賓在市第二人民醫(yī)院等單位工作。1979年考入南京藝術(shù)學(xué)院,他成為劉海粟院長的山水畫研究生。那次他由寧返連,與老同事黃祖明的大哥敘舊,偶然發(fā)現(xiàn)了這幅畫。

“這張畫是誰畫的?”

“我家老二畫的。”

“快快快,快去把他找過來!”

一番簡短的對(duì)話之余,黃祖明被急匆匆?guī)У蕉蕾e面前。

“當(dāng)時(shí)想?yún)⒓邮欣镆粋€(gè)畫展,可惜這幅畫沒入選,我心里很不痛快。本來以為董老師會(huì)給我的畫挑毛病,沒想到他卻大加贊賞。”黃祖明說。董欣賓當(dāng)即在畫作上題款百字,認(rèn)定“此畫用筆真趣,勁率稚拗,仍情之所鐘,興會(huì)中來。”

“中國畫表現(xiàn)的形象,從來就具有極大的象形性。”看著眼前的畫作,董欣賓侃侃而談,“由于樹在時(shí)空中的非靜止性,須得仰觀俯察,遠(yuǎn)取近求。遠(yuǎn)取之歷史與自然之物,近取之內(nèi)心的受納等等。”一番高論讓黃祖明云里霧里,似懂非懂。“老師又講了好多中國畫的理論,要我用一雙慧眼觀察一切事物,甚至讓我晚上點(diǎn)上一支香,盯著燃點(diǎn)認(rèn)真看,練就好眼力。”黃祖明說,“有這樣賞識(shí)自己的老師,我就跟定他了。”

自此,黃祖明經(jīng)常向單位請(qǐng)假,到南藝求教,成了黃瓜園的編外學(xué)生。1985年,黃祖明考入省國畫院華東地區(qū)研修班。求學(xué)路漫漫,三年的時(shí)間讓他終生難忘。他在草場(chǎng)門附近租了一間鐵皮房,春秋兩季還好說,冬天四處漏風(fēng),小房子如寒窯般陰冷,夏天又面臨常人難以忍受的濕熱,但只要坐在木板搭的畫案前,拿起心愛的畫筆,胸中就有了無限的底氣。

“董老師不時(shí)約我到家里吃飯,隨時(shí)探討藝術(shù)心得。”

雖是編外生,黃祖明卻時(shí)常隨大師們前往黃山、普陀山、雁蕩山等地寫生。縱有舟車勞頓和經(jīng)費(fèi)不足之苦,能與一流大師當(dāng)面切磋,一切苦楚又算得了什么?在他心中,藝術(shù)的追求已變得至高無上。

異彩綻放源自苦心孤詣

“記得有一次途經(jīng)洪澤湖,我買了一小蒲包螃蟹。回到南藝,恰逢吳毅先生要前往美國講學(xué),聚了不少人,有吳毅、江宏偉、張友憲,好像還有陳丹青,董老師給我這個(gè)無名小輩一一做了介紹。僅僅一小包螃蟹的分享,就與那么多藝術(shù)大咖結(jié)緣,實(shí)在是榮幸之至。”黃祖明記憶猶新。

安徽省文史館員、“神州筆王”邵家干,與黃祖明同期跟董欣賓學(xué)習(xí)。他在回憶文章中寫道:“董欣賓先生說,我的畫,只有祖明可以(精準(zhǔn))臨摹,他深得我的點(diǎn)、線、面的立意精髓,對(duì)水墨關(guān)系的處理有深刻的理解,有繼承、有拓展、有創(chuàng)新。”

有一段時(shí)間,董、黃師生二人同住陋室,不分晝夜沉醉于水墨畫創(chuàng)作,有時(shí)就算一天只吃一頓飯也覺得無比充實(shí)。

“作為一代大師,董欣賓桃李滿門,為何會(huì)對(duì)你這個(gè)‘編外’學(xué)生另眼相看?”

聞聽此言,黃祖明忽然泣不成聲,好一會(huì)兒才悠悠地說:“當(dāng)年老師對(duì)我寄予厚望,只是,只是怕丟了工作,我才不得不回原單位上班。我鐘愛的繪畫,終究成了業(yè)余愛好。如今老師已離去多年,切膚之痛、切膚之痛啊!”

其時(shí)的黃祖明已進(jìn)入而立之年,畢竟一家三口全靠他的工資生活啊。后來,企業(yè)效益逐漸走下坡路,最艱難的時(shí)候,他甚至要靠當(dāng)保安維持生計(jì)。即便如此,每次上滿12小時(shí)夜班之余,他依然沒有放下手中的畫筆。恩師的期望,個(gè)人的追求,讓他在國畫藝術(shù)的探索中欲罷不能。

近年來,他的畫作先后在中國美術(shù)館和上海世博會(huì)展出,并被中央文史館書畫院安徽創(chuàng)作基地聘為專職畫家。除此之外,這些年黃祖明一直“深藏不露”。在他的畫室一角,多年累積的水墨畫作足有一米高,只是他從來都不事張揚(yáng),迄今無意將畫作變現(xiàn)。

如果沒有抖音參與,這位深得董欣賓真?zhèn)鞯漠嫾遥峙轮荒軞w于無盡的沉寂了。有網(wǎng)友在抖音上偶遇“淡墨閑者”,對(duì)其抖音封面神似董欣賓大師筆法的畫作很是驚訝,由此也揭開了黃祖明藝術(shù)追尋的冰山一角。但這位七旬畫家低調(diào)依舊:“藝術(shù)追求永無止境,無關(guān)乎任何物質(zhì)與名利。”

總值班: 吳弋 編輯: 陶莎

來源: 連云港發(fā)布